原创/赵江波

一、石破:天赐的伏笔

灵宝朱阳镇的紫石沟,藏得太深。

我第一次从地图上寻找这个名字时,它蜷缩在豫西的褶皱里,像一枚被遗落的宋砚。但正是这种深藏,保住了它千年的矜持——没有喧嚣的开采,没有粗暴的轰鸣,山涧依旧潺潺,石头依旧沉睡,直到某个唐代元和年间的清晨,一位卸任的官员在山涧边弯腰,拾起一块被溪水冲刷了亿万年的紫石。

历史往往就是这样开始的:不是典籍里的正襟危坐,而是一次偶然的弯腰。

李匡文在《资暇集》里记下了这个瞬间:“元和初,叔祖宰虢,山涧得一紫石,琢为砚,名稠桑砚。”寥寥二十余字,却是一个伟大文脉的起笔。那方砚从山野进入书斋,从匠人的手掌登上天子的案头,杜佑的《通典》以“虢州岁贡十砚”六个字,为它定了名分。

但我觉得,那些被贡入宫廷的十方砚台,未必比山涧里剩下的那一方更幸运。前者成了制度,后者成了诗。而我们千年后回望,念念不忘的,恰恰是那份未被完全驯化的野逸之气。

虢石很软,软到“无声”,“柔滑如肤,润泽如玉”。这是一种近乎谦卑的质地。它不像端石那样坚不可摧,也不如歙石锋芒毕露。它温润,内敛,含着古生代藻类的残痕,仿佛把整座山川的呼吸都封存在纹理之中。正因这份柔软,它肯让匠人的刻刀深入,也肯让墨锭的研磨化为泥香。

米芾说它“理细如泥,色紫可爱,发墨不渗”。这“可爱”二字,道尽了文人与石之间的私密情意。

二、入史:笔墨的盟约

虢州砚真正的高光时刻,不在宫廷,而在那些失意的书房里。

北宋庆历八年,欧阳修在扬州得到一方虢州月石砚屏。这位早已名满天下的文坛盟主,竟像一个孩子般兴奋,挥毫写下《紫石屏歌》。他写道:“虢州紫石如凝脂,中有月魄含清辉。”那是何等动情的凝视——他不是在看一方砚,而是在辨认石纹里亘古的月相。

更动人的,是这场风雅的蔓延。欧阳修的诗传到了苏轼手中,苏轼又写诗唱和;苏辙来了,司马光来了,梅尧臣也来了。司马光称虢州石为“山泽之珠宝”,这位以严谨著称的史学家,竟用了如此温软的比喻。

我常常想,宋代文人为何对一方地方贡砚倾注如此深情?或许因为他们在这紫石中看见了自我的映照:出身不必高贵,质地却要纯粹;色泽不必张扬,发墨却不能苟且。虢州砚的品性,恰是宋代士大夫的精神肖像——内敛、温润、坚韧,在方寸之间藏纳万里山河。

这是砚史里罕见的盛况:一方砚台,串联起一个时代最优秀的头脑。它不是被供奉在博物馆的孤品,而是活生生地流淌在文人的笔墨里,成为他们唱和的由头、寄情的信物、言志的载体。

虢州砚从此不再是石头。它是欧阳修屏前的月色,是苏轼笔下的烟云,是米芾指尖的泥香。千年之后,我们抚摸传世宋砚的残片,依然能感知那些手指的温度。

三、湮灭:时间的遗忘

然而再风雅的事物,也敌不过时间的磨损。

明清以降,虢州砚的名字从砚谱中渐渐淡出。端砚、歙砚、洮河砚轮番登场,占据了文房四宝的主流话语。虢州砚呢?它退回深山,退回涧底,退回到唐人和宋人发现它之前的状态。

《灵宝县志》里有一句极苍凉的记载:“自民国始,因地僻山高,开采艰难,战乱频繁,工艺几近失传。”二十余字,埋葬了一段千年文脉。

我读到这里,总想起余秋雨先生写敦煌的那句话:“看莫高窟,不是看死了一千年的标本,而是看活了一千年的生命。”虢州砚何尝不是如此?它没有死,只是睡着了。藏在紫石沟深处的石脉还在,散落民间的老砚还在,老匠人记忆里的刀法还在。它等待的,不过是有人再次弯腰,像唐代那个官员一样,把石头从溪流中拾起。

民国战火、文革动荡、改革开放初期的文化焦虑——虢州砚在每一个历史关口都险些被彻底遗忘。朱阳镇的老人说,上世纪六七十年代,沟里的石头被村民撬去垒猪圈、砌院墙。他们不知道,自己砌进墙里的,是欧阳修凝视过的月色,是米芾摩挲过的泥香。

这不是悲剧,这是遗忘的常态。文明的断裂,往往不是轰然倒塌,而是在日常生活的缝隙里,一点一点地,被挪作他用。

四、复兴:石头的苏醒

2006年,一个消息传到灵宝:虢州石砚入选河南省首批非物质文化遗产名录。

那一刻,沉睡近一个世纪的石头醒了。

我去朱阳镇采访时,见到了67岁的王治恩老人。他是这项技艺的省级传承人,十五岁起跟着父辈进山采石,一锤一钎,凿了半个世纪。他说,采石不能用炸药,一震,石头就“酥”了,成了废料。只能一锤一锤地敲,像给大山挠痒痒,把它挠舒服了,才肯把好石头吐出来。

这个比喻让我怔了很久。原来千年来,人与石的关系从来不是征服,而是商量。匠人对石料的敬畏,近乎宗教般的虔敬。

更年轻的传承人马宗平,三十三岁,擅雕“老子系列”。他告诉我,每年都要带着作品去北京、杭州参加文房四宝博览会。外省人看到虢州砚,第一反应是惊奇:河南也有名砚?第二反应是上手触摸,然后沉默。那沉默里,有对一块好石头的尊敬。

还有上官冰冰。这位企业家出身的传承人,做了件极有远见的事:他把虢州砚的制作流程分解成可记录、可教学的模块,请来高校摄制组,把采石、选料、制坯、雕刻、磨光、配盒的全过程,一帧一帧拍成影像档案。他说,不能让这门手艺再丢第二次。

这是一种自觉的文化救赎。他们不再仅仅是匠人,而是文脉的摆渡人。

五、砚道:静默的远方

我在这篇文章的结尾,想说说“砚道”。

端砚有道,歙砚有道,虢州砚亦有道。它的道,不在锋芒,在温润;不在坚硬,在包容;不在宏大叙事,在方寸案头。它太安静了,安静到容易被遗忘;可它又太坚韧了,坚韧到每一次被遗忘后,都能从深涧里重新醒来。

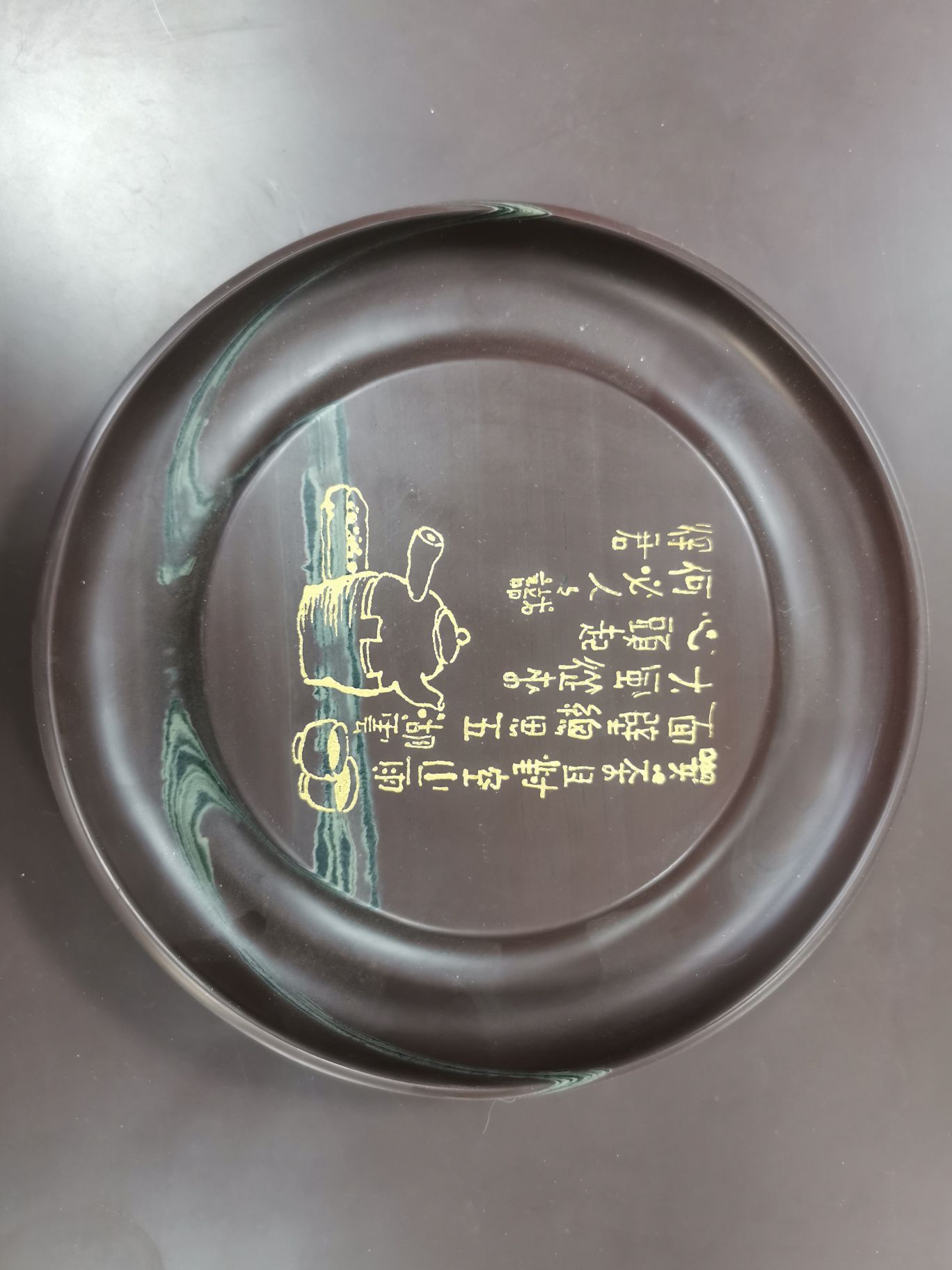

如今的虢州砚,正在寻找新的语法。匠人们开发出檀紫、鹅黄、碧绿、三彩等十余种石品,雕刻题材从传统的“双龙戏珠”“岁寒三友”,拓展到“紫气东来”“老子骑牛”“函谷雄关”这些地域符号。砚台不再是科举时代的日用品,它变成了一种文化信物,连接着灵宝的过去与未来。

我曾在马宗平的工作室看到一方尚未完工的砚台。石料是罕见的双色石,一面深紫,一面浅碧。他把它雕成一片卷曲的荷叶,紫色作叶背,碧色作叶面,一只小小的青蛙伏在叶心,蓄势欲跃。

那一刻我突然明白:虢州砚的千年风雅,从来不在石料的珍贵,也不在雕工的繁复。它在匠人对石头的理解里——理解它的软硬、色泽、纹路,理解它愿意成为什么,理解它沉默背后欲说还休的故事。

我们研墨,其实是研时间本身。墨汁从砚堂化开,如同历史从此刻倒流。每一笔落下,都是与欧阳修、苏轼、米芾的隔空唱和。而那块静卧案头的紫石,始终沉默,始终温润,始终以泥香相待。

这便是虢州砚的千年风雅:它从不言语,却见证了一切书写。