天福元年(936),晋高祖石敬瑭以称臣、输岁币、割让燕云十六州等条件换取契丹援军南下。在凭借其军事力量获得帝位的同时,“儿皇帝”的名号也随之永远钉在了历史的耻辱柱上。

千年后的今日,我们已经能够用相对平和的心态来面对这一历史问题了。学界关于石晋与契丹的关系研究已取得丰硕成果。其研究主题有二。其一是如何评价石敬瑭的历史地位。石敬瑭在传统史家眼中是以“无耻”“卖国贼”的形象出现的。但今人已能更加平和细致地分析其功过,还是肯定了其在内政上宽仁的一面。其二是具体探讨丢失燕云十六州对中原帝国的影响。许学义认为燕云十六州的割让,不仅在现实上导致了双方实力出现明显的消长,更促进了契丹进入封建社会。而郑学檬、张建宇认为,北方藩篱之失并非始于石敬瑭,而宋人的历史书写中也夸大了燕云地区的屏障作用。

但以上研究都还存在进一步的思考空间。如石敬瑭父事契丹除了引借援兵之外,是否还有别的政治意图?

石敬瑭称儿的政治意义

辽太宗率众为石敬瑭解围之后,便立刻展开立其为帝的活动。《辽史·太宗纪上》云:“(天显十一年,即清泰三年)冬十月甲子,封敬瑭为晋王,幸其府。敬瑭与妻李率其亲属捧觞上寿。”这一记载虽未见于新旧《五代史》《通鉴》,但颇符合自古以来称帝前先封大国的传统,故当属实。十一月,辽太宗正式册立石敬瑭为大晋皇帝,其册文中颇有值得分析之处,兹摘录如下:

大契丹皇帝若曰:……暨明宗之享国也,与我先哲王保奉明契,所期子孙顺承,患难相济,丹书未泯,白日难欺,顾予纂承,匪敢失坠。尔惟近戚,实系本枝,所以余视尔若子,尔待予犹父也。

朕昨以独夫从珂,本非公族,窃据宝图,弃义忘恩,逆天暴物,诛剪骨肉,离间忠良,听任矫谀,威虐黎献,华夷震悚,内外崩离。

……仍以尔自兹并土,首建义旂,宜以国号曰晋,朕永与为父子之邦,保山河之誓。

册文第一段是在陈述辽太宗、唐明宗、石敬瑭三人的关系其来有自,辽太宗、石敬瑭的父子关系有历史依据。第二段则是强调唐末帝李从珂的失德,需要有人取而代之。第三段则是宣告大晋建国,并确立其与契丹的关系是“永与为父子之邦”。这三点都有值得分析之处。

首先,石敬瑭父事辽太宗有着自己的逻辑,即唐明宗与辽太祖耶律阿保机“保奉明契”。作为唐明宗的女婿,自然也继承了唐明宗的人际关系,故而册文中说道“尔惟近戚,实系本枝”。这种人际关系的继承,就是石敬瑭以辽太宗为父的理论依据。两者的父子关系是建立在唐明宗与契丹之“明契”上的,是论资排辈延续下来的,与年龄无关。

但辽太宗在册文中所言并非全然属实。唐明宗于天成元年(926)四月即位,辽太祖在天赞五年七月去世。这两件事发生在同一年,也即如果两人真的有“保奉明契”,也必然发生在这短短的两个多月之间。在这两个月内的外交活动,《辽史》上记载比较官方刻板,是一般史书的书写模式:

(四月)是月,唐养子李嗣源反,郭存谦弑其主存勖,嗣源遂即位。……(六月)丙午,次慎州,唐遣姚坤以国哀来告。

这里只说姚坤前来告哀,属于正常的外交活动。当然我们并不否认这是唐明宗在宣告自己政权的正式确立,希望得到周邻政权的认可,但唐辽双方尚未签订某种“明契”。实际上,两国关系并未就此缓和,譬如当年八月“庚子,幽州言契丹寇边,命齐州防御使安审通将兵御之”。之后契丹卢龙节度使卢文进更是杀掉了“契丹戍平州者”,带着十几万人投奔后唐。直到次年,契丹才逐渐遣使请求互市、朝贡、通和。但即便如此,双方冲突仍未平息,相互间的攻伐不绝于书。可见在天成元年姚坤告哀那次,并未签订什么盟约。

但辽太宗所言也并非完全是空穴来风。其实姚坤使辽这一事件在《旧五代史·契丹传》和《契丹国志》中就有清晰的记载。其中又以《旧五代史》记载最为详尽,兹引于下:

明宗初纂嗣,遣供奉官姚坤奉书告哀。……阿保机号咷,声泪俱发,曰:“我与河东先世约为兄弟,河南天子吾儿也。近闻汉地兵乱,点得甲马五万骑,比欲自往洛阳救助我儿,又缘渤海未下,我儿果致如此,冤哉。”泣下不能已。

又谓坤曰:“今汉土天子,初闻洛阳有难,不急救,致令及此。”坤曰:“非不急切,地远阻隔不及也。”又曰:“我儿既殂,当合取我商量,安得自立。”……又曰:“汉国儿与我虽父子,亦曾彼此仇敌,俱有恶心,与尔今天子无恶,足得欢好。尔先复命,我续将马万骑至幽、镇以南,与尔家天子面为盟约,我要幽州,令汉儿把捉,更不复侵入汉界。”

原来所谓“明契”,即是辽太祖准备占取幽州,要与唐明宗“面为盟约”,但只是一个构想,并未实现。《契丹国志·太祖纪》云:

(辽太祖)又曰:“我于今天子无怨,足以修好。若与我大河之北,吾不复南侵矣。”坤曰:“此非使臣所得专也。”太祖怒囚之。旬余复召之,曰:“河北恐难得,得镇定幽州亦可也。”给纸笔,趣为状。坤不可,欲杀之。韩延徽固谏乃复囚之。

可见姚坤都激烈反对此事,更不用说唐明宗了。而辽太祖将此事认为是“明契”,其实是在为自己占据燕云十六州提供历史依据。

另外值得注意的是,辽太祖在与姚坤谈判时,不断以“我儿”指代唐庄宗,其逻辑依据是“我与河东先世约为兄弟”。这件事是事实,《旧五代史·武皇纪下》云:“天祐二年春,契丹阿保机始盛,武皇召之,阿保机领部族三十万至云州,与武皇会于云州之东,握手甚欢,结为兄弟,旬日而去,留马千匹,牛羊万计,期以冬初大举渡河。”但其实这种兄弟之盟早已破裂。众所周知,李克用死前交给唐庄宗三支箭表达自己的恨意和遗憾,其中一支即是用来“击契丹”的。唐庄宗也一度“以叔父事阿保机,以叔母事述律后”,但这是其“方营河北时”的权宜之计。在贞明三年,契丹围困周德威镇守的幽州二百余日,唐庄宗派李嗣源(唐明宗)驰援,和契丹在幽州城外发生大战,“俘斩万记”,赢得了幽州保卫战的胜利。唐辽两者的关系其实已经冷淡到了冰点。辽太祖心里也很清楚此点,故称与唐庄宗是“彼此仇敌,俱有恶心”。而以此为说辞,主要还是为自己的威胁手段找一个借口。

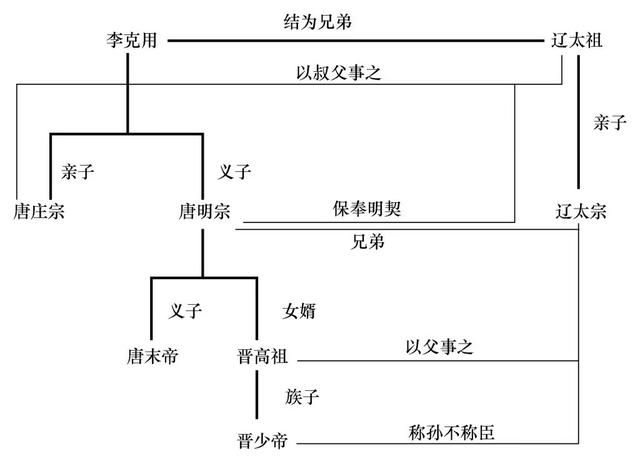

从这里我们很清晰地看到一条逻辑线索:因为辽太祖和李克用是兄弟,所以唐庄宗可算是辽太祖之子。而唐明宗是李克用的养子,当然也同样算作辽太祖之子。如此一来,唐明宗和辽太祖之子辽太宗耶律德光也就成了兄弟,那么唐明宗的女婿石敬瑭也就成了辽太宗的儿子。或者反言之,石敬瑭认辽太宗为父,就等于成了唐明宗的儿子,自然享有继承后唐帝国的权力。这种关系可用下图更清晰地表现出来。

图6-1 后唐、晋与契丹诸帝关系图

其实将这种并非发生在自己而是祖辈身上的关系继承下来的做法,早已有之。西晋末年匈奴刘渊姓刘,建国号为汉,称帝后甚至还要追封刘禅为孝怀皇帝,其理由就是汉高祖与匈奴的和亲。这种和亲已经距离刘渊的时代非常遥远了,但在需要时还是可以取之做自身正统性的依据。

唐代也有这种例子。当时还是太子的唐代宗李豫在收复长安时,为了拉拢回纥,与其叶护王子结为兄弟。之后叶护被杀,其弟登里成为可汗。唐肃宗去世之后,代宗即位,登里可汗乘机南下,代宗令太子李适(即德宗)前往安抚。在会见登里可汗时,双方为李适是否应该舞蹈行礼发生了争执。回纥宰相和车鼻将军给出了这样的理由:“唐天子与登里可汗约为兄弟,今可汗即雍王(李适)叔,叔侄有礼数,何得不舞蹈?”事实上,代宗并未和登里可汗“约为兄弟”,登里是从其兄叶护那里继承了这种关系,并将之直接套用在德宗身上。

正因有上述历史先例,石敬瑭才借用这种逻辑为自身合法性寻求依据。而其继承者少帝石重贵也采取了同样的做法。开运时朝廷已经准备和契丹开战,但晋少帝却未放弃他与辽太宗的祖孙关系。《旧五代史·契丹传》云:

及少帝嗣位,遣使入契丹,德光以少帝不先承禀,擅即尊位,所赍文字,略去臣礼,大怒,形于责让,朝廷使去,即加谴辱。会契丹回图使乔荣北归,侍卫亲军都指挥使景延广谓荣曰:“先朝是契丹所立,嗣君乃中国自册,称孙可矣,称臣未可,中国自有十万口横磨剑,要战即来。”荣至本国,具言其事,德光大怒,会青州杨光远叛,遣使构之。

景延广所提出的称“孙”不称“臣”,与当年刘知远提出的称“臣”不称“儿”的意见正好相反。但无论是石敬瑭还是少帝石重贵都选择接受了儿孙的身份,这是因为两者都面临着同样的尴尬。

石敬瑭是唐明宗的女婿,从法统上来说在后唐是没有继承权的。石重贵的情况要稍好一些,他的亲生父亲是石敬儒,是石敬瑭的从弟。石敬瑭将石重贵这位从子收为养子,亦是当时常见之情况。石敬瑭去世时,本意是要将皇位传给自己的亲子石重睿,但是因其还是个婴儿,重臣们选择拥立长君,石重贵因此坐上了皇位。当时其生父石敬儒已死,石重贵在追封时却称“皇伯”。欧阳修对此有着自己的看法:

呜呼,余书“封子重贵为郑王”,又书“追封皇伯敬儒为宋王”者,岂无意哉!《礼》:“兄弟之子犹子也”。重贵书“子”可矣,敬儒,出帝父也,书曰“皇伯”者,何哉?出帝立不以正,而绝其所生也。盖出帝于高祖得为子而不得为后者,高祖自有子也。方高祖疾病,抱其子重睿置于冯道怀中而讬之,出帝岂得立邪?晋之大臣,既违礼废命而立之,以谓出帝为高祖子则得立,为敬儒子则不得立,于是深讳其所生而绝之,以欺天下为真高祖子也。”

这里要说明的是所谓的“书曰‘皇伯’”,并非欧阳修的自创,《旧五代史》中即是如此称呼的。这就排除了欧阳修因自己好恶改动史料的可能。欧阳修认为“出帝为高祖子则得立,为敬儒子则不得立”的判断,正是晋少帝心理的如实反映,可与称“孙”不称“臣”的态度相互呼应。晋少帝正是用这种方式,来强调自己与石敬瑭的父子关系,以确保帝位不会旁落,其内在逻辑与石敬瑭父事契丹是完全一致的。

总之,石敬瑭只有通过和辽太宗建立父子关系,才能得到“尔惟近戚,实系本枝”的评价,才能确立自己继承明宗政治遗产的合法性。与此同时,册文中还在否认唐末帝李从珂的皇族身份,称其“独夫从珂,本非公族”。这是因为李从珂本姓王,少时和母亲一起为唐明宗所劫,他母亲成为明宗的侍妾,李从珂也成为明宗的养子。就血统而言,李从珂并非唐明宗的后代。然而这种提法说服力不强,因为唐明宗其实也是李克用的养子,血统上也不相同。以“本非公族”的说法否认李从珂的继承权,其实也动摇了明宗统治的合法性。

在这种情况下,石敬瑭需要为其罗织更多的罪名,其中一条便是“诛剪骨肉”。这乍看之下极易误认为是指唐末帝杀害了闵帝李从厚,其实不然。因为在抓捕杀害唐闵帝这件事中,石敬瑭本人就扮演了极不光彩的角色。《通鉴》卷二七九清泰元年四月条云:

夏,四月,庚午朔,未明,闵帝至卫州东数里,遇石敬瑭;帝大喜,问以社稷大计。……乃往见弘贽问之,弘贽曰:“前代天子播迁多矣,然皆有将相、侍卫、府库、法物,使群下有所瞻仰;今皆无之,独以五十骑自随,虽有忠义之心,将若之何?”……敬瑭牙内指挥使刘知远引兵入,尽杀帝左右及从骑,独置帝而去。(胡注:考异曰:……苏逢吉《汉高祖实录》:“是夜侦知少帝伏甲欲与从臣谋害晋高祖。……共护晋祖,杀建谋者,以少主授王弘贽。”南唐《烈祖实录》:“弘贽曰:‘今京国阽危,百官无主,必相率携神器西向。公何不囚少帝西迎潞王,此万全之计。’敬瑭然其语。”按为晋、汉《实录》者必为二祖饰非。今从闵帝实录。)敬瑭遂趣洛阳。

唐闵帝兵败逃离洛阳,路遇石敬瑭,还能与之商讨“社稷大事”,可见当时石敬瑭表现出来的态度当是亲善的。但王弘贽以将相、侍卫、府库、法物不足为辞,认为复国已不可能。从而两方人马发生冲突,闵帝随从全部被杀,自己也被押回洛阳。其实石敬瑭等人询问府库、法物已是心存不轨,晋、汉《实录》中所谓闵帝欲害石敬瑭之语更是无稽之谈。试想闵帝左右不过五十人,已不是石敬瑭一行之敌。而且他正要倚靠河东为之复国,杀害石敬瑭有何意义?莫非还能依靠左右五十人逃脱唐末帝追兵,直达河东卷土重来?故《考异》所谓“必为二祖饰非”实为确论,甚至南唐《烈祖实录》所谓王弘贽劝说石敬瑭“囚少帝西迎潞王”或许才是历史事实。

这段记载说明了石敬瑭亲自诛杀了唐闵帝的随从,并将之押解回京,是唐末帝弑君的主要帮凶。所谓“诛剪骨肉”,若指唐闵帝,则岂非自己也在罪名之中?其实唐末帝的弑君之罪已在“窃据宝图,弃义忘恩”一句中轻笔带过。因为石敬瑭毕竟曾经也奉其为正统,不便与此纠缠。所谓“弃义忘恩”,与其说是指唐末帝弑君,倒不如说是忘掉石敬瑭擒获唐闵帝,使之顺利建国的“大恩”。而“诛剪骨肉”与下句“离间忠良”,指的都是同一个人,也即石敬瑭本人。这里再一次强调了石敬瑭是明宗“骨肉”的身份,天然具有合法继承权。

以上着重分析了辽太宗立石敬瑭为帝的册文,指出其中反复强调二人的父子关系,其实旨在说明石敬瑭是唐明宗的合法继承人,具有统治中原地区的权力。

石敬瑭在五代依靠篡位夺权的皇帝中,是开局最为被动的一位。从不肯受诏易镇到被禁军围城,不过两月。正是在这种极为窘迫的情况下,他选择了援引契丹军队南下。而幽州赵德钧的介入,使得石敬瑭不得不加重收买契丹的砝码,遂有称儿称臣、输岁币、割让燕云十六州之耻。

但石敬瑭也并非仅为求取援兵,还有更深层次的政治考量。表面上奉辽太宗为父,实际上,是为了获取“实系(唐明宗)本枝”的身份。其背后逻辑是:李克用曾和辽太祖结为兄弟,唐明宗与辽太祖“保奉明契”,承认其叔父的身份。那么唐明宗与辽太宗成为兄弟,实为一体,石敬瑭既然是辽太宗之子,自然也是唐明宗之子,有权力继承明宗基业。这种逻辑虽有颟顸之处,但亦有不少历史先例,故为石敬瑭所用。甚至其养子晋少帝,在与契丹决裂之后,依旧不肯放弃自己是辽太宗之孙的身份。同样是利用这种逻辑,来强调自己是石敬瑭之子,拥有后晋继承权。

石敬瑭在努力为自己寻求合法性时,也不遗余力地对唐末帝进行诋毁,称其“本非公族”,“剪除骨肉”。将历史上存在了三年的清泰年号改为长兴,意味着明宗之后由石敬瑭直接接任,中间再无其他帝王。而对“天十四载石进”这一谶语的曲折解释,更是对唐末帝等人的直接抹杀。

这种对正统的争夺扩展到石晋建国后的制度建设之上。石敬瑭即位大赦文中直接宣告“应明宗朝所行敕命法制,仰所在遵行,不得改易”,为后晋一朝政治奠定了基调。这有利于国初的政治稳定,但也禁锢了后晋法制建设。当石敬瑭希望编撰一部《大晋政统》时,却遭到群臣的反对,认为名不正言不顺,是“媚时掠美”。故石敬瑭只得退而求其次,废除了唐末帝时所编撰唐庄宗、明宗二朝制敕,再经过群臣的又一次详定,编撰出新的二帝制敕。虽然此举未能树立自己权威,却也抹杀了唐末帝的建设成果。此后,石敬瑭又在诸多方面都重申了遵循明宗制度的规定,在临终之前甚至称“此天下,明宗之天下”,这都说明高举明宗旗帜对于后晋一朝的政治意义。

另一方面,对于契丹而言,除在经济上获取丰厚回报,在军事上取得南进的重要据点之外,在政治上,辽太宗也借助石敬瑭称臣献土一事树立了威望,促成再生、柴册礼的举办,这无异于第二次登基。更重要的是他藉此推行政治改革,将大量的汉家制度吸纳到行政体系之中,完成了部落国家到王朝帝国的跨越。从这个角度而言,我们对石敬瑭父事契丹的意义又有了进一步的认识。

本文节选自《权力与正统: 五代政治史论稿》(罗亮 著,中国社会科学出版社,2022)。